Gottesdienst als Ausschweifung

Jedes Jahr im März sind im antiken Griechenland für sechs Tage die Regeln der Wohlanständigkeit ausgesetzt. Es wird dann gefeiert und getanzt. Wilde Tiere werden verspeist, Weinschläuche geleert. Mit Treue und Keuschheit nimmt man es nicht so genau.

Was sich anhört wie Karneval, sind die Dionysien, die Feiern für den Gott Dionysos. Er gitl als Gott des Weines, der Fruchtbarkeit, der Ekstase und kommt immer im Gefolge bocksbeiniger Satyrn. Das sind wilde Dämonen mit struppigen Haaren, Ziegenschwanz und einem eindrucksvollen Phallus.

Um das Spektakel auszugestalten, ziehen Schausteller durchs Land – zum Beispiel Thespis mit seinem sprichwörtlich gewordenen Karren. 534 vor Christus ist er in Athen zu Gast. Für das anspruchsvolle Publikum überlegt er sich etwas ganz Besonderes. Einen Chor gibt es immer bei den Dionysien: Die Sänger sind als Satyrn verkleidet und preisen ihren Gott.

Thespis stellt dem Chor nun erstmals einen Einzelnen gegenüber. Was eigentlich ein monologisches Loblied ist, wird zum Gesang mit Rede und Gegenrede. Und: Derjenige, der aus der Menge heraustritt, trägt keine Tiermaske mehr wie die Satyrn-Gestalten des Chors, sondern die Maske eines Menschen.

Er tritt vor die göttlichen Mächte, stellt seinem Schicksal Fragen, wird sich seiner selbst bewusst – die Urkonstellation der griechischen Tragödie.

Die Tragödie als Unterhaltungsmaschinerie

Schon wenig später machen sich die ersten Dichter daran, aus dieser Spannung zwischen Einzelnem und Chor literarisches Kapital zu schlagen. Fortan geht es bei den Dionysien nicht mehr nur um den Kult, sondern um ganz weltlichen Kunstverstand.

Maschinen für Donner und Blitz werden gebaut, Masken mit einem stilisierten Gesichtsausdruck bemalt. Nie legen die Schauspieler sie ab, schließlich müssen auch die weiblichen Tragödiengestalten von Männern dargestellt werden. Denn Frauen haben Spielverbot. Zuschauen dürfen sie allerdings.

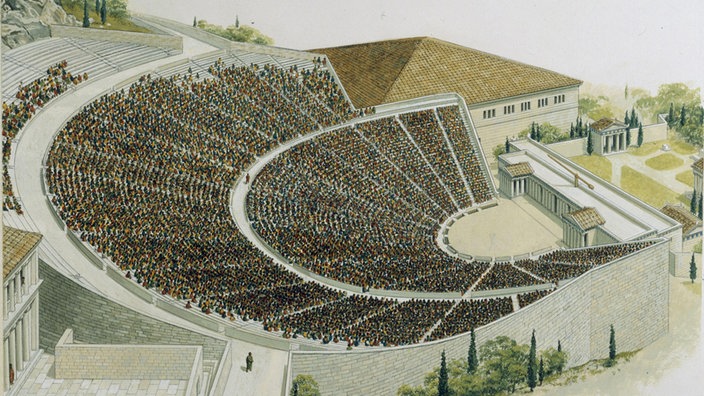

Bald werden für die Dionysien prächtige Theateranlagen gebaut. Die am besten erhaltene steht in Epidauros: in der Mitte ein kreisrunder Platz (Orchestra), der an einer Seite von einem mächtigen Bühnenhaus (Skene) begrenzt wird.

An den anderen Seiten wachsen die Zuschauerränge in den Himmel. Selbst in der hintersten Reihe kann man hören, wenn in der Mitte der Orchestra eine Münze zu Boden fällt.

Das Theater in Epidauros

Furcht und Mitleid – Aristoteles zur Tragödie

Furcht (phobos) und Mitleid (eleos) soll der Zuschauer der Tragödie empfinden, so hat es jedenfalls der Philosoph Aristoles gesagt. Am Ende habe er geläutert nach Hause zu gehen, von seinen Leidenschaften gereinigt – "katharsis" ist der Begriff dafür.

Unter Literaten und Literaturwissenschaftlern werden diese Kategorien bis heute kontrovers diskutiert. Nicht einmal bei der Übersetzung ist man sich einig: "Schauder und Jammer" statt "Furcht und Mitleid", "Lust" statt "Läuterung" – Glaubensfragen, die schon die beiden deutschen Dichter Lessing und Goethe unterschiedlich beantworteten.

Aristoteles' Aussagen zur Tragödie werden kontrovers diskutiert

Für den Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing verwandelt die Tragödie die Leidenschaften des Menschen in "tugendhafte Fertigkeiten" – das Stück ist zu Ende, der Zuschauer ein besserer Mensch.

Für den Realisten Goethe alles Quatsch: "Katharsis" heiße nur, dass auf der Bühne der Konflikt gelöst sei. Jede Geschichte brauche schließlich ein anständiges Ende. Mit dem Zuschauer habe das gar nichts zu tun.

Wahrscheinlich haben beide ein bisschen Recht. Die griechische Tragödie mag aus dem Kult kommen, aber es geht um Religion und Tugend genauso wie um gute Unterhaltung.

Am Ende der Vorstellung kommt es regelmäßig zur Bestrafung undisziplinierter Zuschauer, die Schauspieler beschimpft oder gar die Spielfläche gestürmt haben. Die Dichter wiederum müssen sich zehn Preisrichtern stellen. Das Buhlen um die Gunst des Publikums gehört zum Theater damals mit dazu.

Die großen Drei: Aischylos, Sophokles, Euripides

Drei Tragödiendichter sind beim Publikum besonders erfolgreich: Aischylos, Sophokles und Euripides. Alle ihre wichtigen Tragödien entstehen im 5. Jahrhundert vor Christus, zur Blütezeit des demokratischen Athen – und mit jedem von ihnen bewegt sich die Tragödie ein bisschen mehr weg von den Göttern und hin zum Menschen.

Bei Aischylos ist das Schicksal seiner Helden noch ein Verhängnis, das es still zu dulden gilt, ist es doch meist Strafe für Vermessenheit und Selbstüberhebung. Bei Sophokles dagegen besteht tragische Größe eher darin, dass man auch das schuldloseste Leid in einer bewussten Entscheidung heroisch bejaht.

Euripides, der Jüngste, ist in dem Dramatiker-Dreigestirn der Psychologe. Seine Figuren fangen an, die göttlichen Gesetze zu hinterfragen. Sind sie wirklich Schicksal oder einfach nur grausamer Zufall?

Seine Medea, eine blindwütig Rächende, tötet ihre Kinder, um ihren Mann Jason zu strafen. Der Chor tritt am Ende vor die Zuschauer und proklamiert: Der Gott Zeus wisse selbst dort einen Weg, wo der Mensch nicht begreife. Das wirkt wie Hohn und ist auch so gemeint.

"Rasende Medea", ein Gemälde von Eugène Delacroix

Das Wesen der Tragödie

Aber was ist das eigentlich: das Tragische? Darüber ist fast noch mehr gegrübelt worden als über Aristoteles' Lehre von Furcht und Mitleid. Die Kollision zweier Werte, die beide Gültigkeit beanspruchen, lautet eine Antwort. Und wehe dem, der diesen Konflikt auszutragen hat.

Schuldlos schuldig wird er, so eine andere bekannte Formel. Notwendigerweise müsse er an diesem Konflikt zugrunde gehen, denn alles Tragische sei ausweglos, so eine dritte Erklärung. Antworten, die sich stimmig zu einem Gesamtbild fügen, sobald man beispielsweise auf die "Antigone" von Sophokles schaut.

Die Tragödie spielt in grauer Vorzeit, um 1230 vor Christus, nach dem Kampf um Theben. Die Brüder Eteokles und Polyneikes sind gefallen – der eine als Verteidiger Thebens, der andere als Verräter. Antigone will ihren Bruder Polyneikes beerdigen, den Verräter.

Doch Kreon, der neue König, hat das verboten: Er besteht auf dem Recht des Staates, den Feind unbestattet zu lassen.

"Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da", entgegnet ihm Antigone. Sie vertritt das Recht der Totengötter, der Familie, der Schwesternliebe. Als sie sich über Kreon hinwegsetzt, nimmt er Antigone gefangen. Sie erhängt sich. Am Ende beklagt Kreon, dem Wahnsinn nahe, seine Schuld.

Doch nur scheinbar ist Kreon der allein Schuldige. Das Recht des Staates gilt im antiken Athen ebensoviel wie das der Toten. Beide Werte haben also Gültigkeit. Allerdings: Sowohl Antigone als auch Kreon befolgen nur einen davon, und das in halsstarriger Ausschließlichkeit.

So werden sie schuldig, obwohl sie eigentlich gesetzestreu und damit schuldlos sind – und manövrieren sich in einen Konflikt hinein, der nur im Untergang enden kann.

Die Tragödie in der Gegenwart

Was bleibt von der antiken Tragödie? Mit dem Ursprung des Theaters aus dem Kult, mit Göttern und dem Schicksal hat sich die Moderne immer schwergetan. Aber welche Stoffe, welche Dramatik!

"König Ödipus" von Sophokles etwa: Ein König etwa, der, ohne es zu wissen, seinen Vater umbringt und seine Mutter heiratet – und sich die Augen aussticht, als er es endlich durchschaut hat. Darauf muss man erstmal kommen. Viele der Tragödien, die uns die Antike hinterlassen hat, sind einfach großartiges Theater. Und das wird man immer sehen wollen.

(Erstveröffentlichung 2008. Letzte Aktualisierung 27.04.2021)

Quelle: WDR