Medien

Die Anfänge des Radios

Am 29. Oktober 1923 startete der Rundfunk in Deutschland. Nur wenige Hörer verfolgten damals die erste Stunde des Rundfunks mit. Doch das neue Medium setzte sich schnell durch.

Von Daniel Schneider, Christiane Gorse

Der Beginn: Foxtrott

Als die Menschen begannen, mit Elektrizität zu experimentieren, bestand einer der ersten Versuche darin, Nachrichten zu übermitteln: erst mit Draht, dann ohne.

Voraussetzung für die drahtlose Telegrafie war die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen durch Heinrich Hertz um 1887. Röhrenbetriebene Sendeanlagen erzeugten Hochfrequenz-Schwingungen, welche die Übertragung von Sprache und Musik erlaubten.

Am Anfang dachte noch niemand an "Unterhaltungsrundfunk", sondern an den kommerziellen und militärischen Nutzen, eine Nachricht an viele Empfänger zu verbreiten. Schon im Ersten Weltkrieg wurden dazu Detektorgeräte und Röhrenapparate eingesetzt. Auch Börsendaten wurden so verbreitet.

Der Rundfunk zu Unterhaltungszwecken begann zunächst in den Niederlanden und den USA. Am 29. Oktober 1923 war es dann auch in Deutschland so weit. Aus dem Berliner Voxhaus wurde ein Foxtrott zu Gehör gebracht.

Der Staat und das Programm

Anfangs sah die Politik den Rundfunk skeptisch: Was würden die Massen mit dieser Technik anstellen? Doch Radiopionier Hans Bredow, der bei der Post für den Aufbau eines Rundfunknetzes zuständig war, konnte die Bedenken zerstreuen. Er sah im Rundfunk vor allem die Möglichkeit, die Hörer zu bilden und zu unterhalten.

Allerdings wollte der Staat zur Zeit der Weimarer Republik sowohl die Inhalte als auch die Technik kontrollieren. Die Radio-Industrie wurde daher verpflichtet, nur solche Geräte herzustellen, mit denen lediglich ein enger Mittelwellenbereich empfangen und nicht selbst gesendet werden konnte.

Da die Technik aus der Telegrafie kam, war die Reichspost für Sende- und Empfangstechnik zuständig: Das Radio für zu Hause musste bei der Post mit einer Urkunde genehmigt werden. Außerdem musste jeder Radiobesitzer eine Gebühr zahlen.

Jedes Gerät brauchte eine Genehmigung

Das Radio als Massenmedium

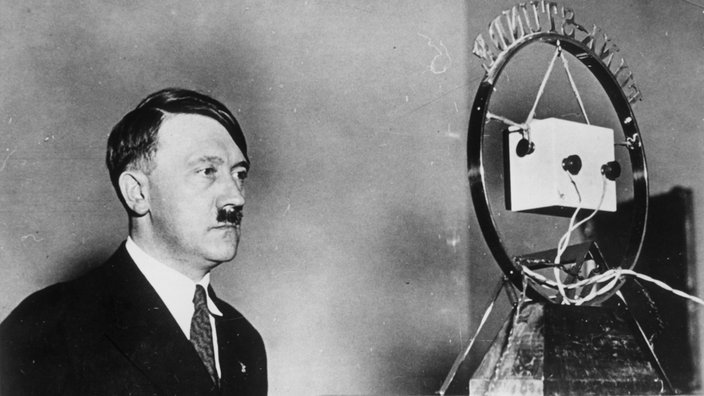

Nach ihrer Machtübernahme 1933 kontrollierten die Nationalsozialisten den Rundfunk. Da schon in der Weimarer Republik Sendeanlagen und Empfangstechnik staatlich kontrolliert waren, hatten die neuen Machthaber nicht viel Mühe, den Rundfunk ganz in den Dienst ihrer Ideologie zu stellen.

Dazu machten die Nationalsozialisten, allen voran Propagandaminister Joseph Goebbels, zunächst das Radio zum Massenmedium und ließen ein billiges Gerät produzieren: den Volksempfänger, im Volksmund auch "Goebbelsschnauze" genannt.

Zwar war es möglich, mit einem Volksempfänger ausländische Sender zu empfangen, allerdings war das Hören von so genannten "Feindsendern", insbesondere der britischen BBC, streng untersagt. Auf die Weitergabe der Feindsender-Informationen stand die Todesstrafe.

Gerade in der Anfangszeit wurde diese zur Abschreckung tatsächlich auch verhängt und vollstreckt.

Die Nazis machten sich das Radio zunutze

Nachkriegszeit – staatsfern und dezentral

Nach ihrem Sieg im Zweiten Weltkrieg entzogen die Alliierten den Deutschen sofort die Kontrolle über den Rundfunk. Am 13. Mai 1945, fünf Tage nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, verstummte der Sender Flensburg, die letzte Station des Propagandafunks.

Am selben Tag begann im sowjetisch besetzten Teil Berlins der Rundfunkbetrieb mit der Sendung "Hier spricht Berlin!" 1949 übergab die Militäradministration die Kontrolle des Hörfunks an die Regierung der neuen DDR.

Im Westen durfte das Radio nach dem Willen der drei Siegermächte nie mehr zentrales Instrument der Informationsvermittlung werden. Für die Bundesrepublik Deutschland sollte eine staatsferne Rundfunkordnung errichtet werden: gebührenfinanziert, dezentral organisiert und durch Gremien kontrolliert.

1949 wurden die Sender in deutsche Hände gegeben. 1950 schlossen sich die Anstalten zur ARD zusammen, der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands.

Demokratie, Aufklärung und Unterhaltung

(Erstveröffentlichung 2006. Letzte Aktualisierung 22.02.2019)

Quelle: SWR/WDR