Eisenbahn

Geschichte der Bahnhöfe

"Kathedralen des Verkehrs" wurden manche Bahnhofsgebäude im 19. Jahrhundert genannt. Als sich in den 1950ern das Auto als wichtigstes Verkehrsmittel durchsetzte, war ihre große Zeit vorbei. Inzwischen feiern Bahnhöfe ein Comeback – als moderne Shopping-Zentren.

Von Kerstin Hilt

Die ersten Bahnhöfe

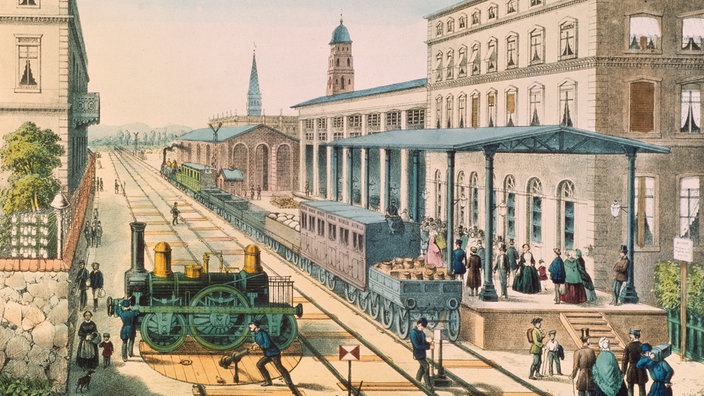

Angefangen hatte es ganz klein: Die ersten Bahnhofsgebäude waren oft nur kleine Unterstände am Rande der Eisenbahnschienen. Sie sollten vor allem billig sein, denn schließlich war der Bau der Eisenbahn-Strecke bereits teuer genug gewesen.

Doch schon bald wurde die Eisenbahn zu einem wichtigen neuen Verkehrsmittel. Im Jahr 1835 fuhr die erste Eisenbahn in Deutschland zwischen Nürnberg und Fürth. Es war die Zeit der Industriellen Revolution, auch in Deutschland.

Der Bahnhof war ein zentraler Punkt dieser neuen Entwicklungen. Hier kamen die Reisenden an und hier wurden auch die transportierten Güter umgeladen, oft auch weiter verkauft.

Bahnhöfe mussten deshalb von Anfang an viele Aufgaben erfüllen: Sie sollten schick genug sein, damit sich die reicheren Fahrgäste wohl fühlten; andererseits mussten sie auch funktional sein, und zwar gleichzeitig für den Ansturm der Massen wie für den Güterverkehr.

Einer der ältesten: Der Potsdamer Bahnhof um 1845

Der schlechte Ruf der Bahnhofsgegend

Entsprechend schwierig war es, einen geeigneten Ort für die Bahnhöfe in den Städten zu finden. Sie brauchten viel Platz und wurden deshalb meist an den Rand der mittelalterlichen Stadtkerne gelegt.

Doch gerade wegen dieser Randlage bekamen Bahnhöfe schnell einen schlechten Ruf: In der sprichwörtlichen "Bahnhofsgegend" lebten viele Armen und Kriminelle; hier änderten die Städte besonders schnell ihr Gesicht. Allerdings machte genau das die Bahnhöfe so faszinierend: Sie standen für Fortschritt und Dynamik und wurden so zu Monumenten einer technikverliebten Zeit.

Bahnhofsgebäude, die diesem Bild auch äußerlich entsprachen, gab es in Deutschland allerdings erst spät. Der "Gare de l'Est" in Paris oder "King's Cross" in London wurden bereits in den 1850ern gebaut.

Auch die Gegend um den Bahnhof King's Cross hatte früher einen schlechten Ruf

Die meisten deutschen Großstadtbahnhöfe stammen dagegen aus der Zeit nach der Reichsgründung von 1871. Das lag auch daran, dass vorher das Geld für schicke Bahnhofsbauten oft gar nicht vorhanden war. Denn in Deutschland lag das Schienennetz in den Händen vieler kleiner Aktiengesellschaften.

Nach der Reichsgründung wurde die Eisenbahn nach und nach verstaatlicht – in Preußen zum Beispiel im Jahr 1880. Und besonders Preußen investierte nun auch in größere Bahnhofsgebäude.

Der Bahnhof von Frankfurt am Main

Einer der ersten spektakulären Neubauten war der Bahnhof Frankfurt am Main. Er entstand von 1883 bis 1889 und war damals der größte in ganz Europa.

Besonders die fast 200 Meter lange Bahnhofshalle sorgte für Aufsehen: Mit ihren bogenförmigen Stahlträgern, dem Glasdach und den verglasten Stirnwänden war sie damals eine Meisterleistung der Ingenieurskunst.

Ihre drei Hallenschiffe sollten an die drei Einzelbahnhöfe erinnern, die vorher an dieser Stelle gestanden hatten – säuberlich voneinander getrennt, da sie unterschiedlichen Gesellschaften gehört hatten.

Auch in einer anderen Hinsicht wurde der Frankfurter Bahnhof wegweisend: Wie viele Bahnhöfe nach ihm besteht er architektonisch als zwei Bereichen. Seine damals hochmoderne Halle aus Stahl und Glas versteckt sich hinter einem Empfangsgebäude im Stil der Neorenaissance.

Von außen konnte man also bestenfalls ahnen, welch technische Wunder sich hinter der reich verzierten Fassade verbargen – eine Art Beschwichtigungsgeste an all jene, die sich von der Industriemoderne überfahren fühlten.

Wartesaal für die feine Gesellschaft im Frankfurter Bahnhof

Kopf-Bahnhöfe und Durchgangs-Bahnhöfe

Wie der Bahnhof Frankfurt am Main waren auch die meisten anderen Bahnhofsneubauten der Gründerzeit so genannte Kopf-Bahnhöfe. Das bedeutet: Die Züge konnten nicht durch sie hindurch fahren, sondern landeten in der Bahnhofshalle wie in einer Sackgasse.

Großstädte wie Berlin, London und Paris hatten sogar mehrere solcher Kopfbahnhöfe – für jede Reiserichtung einen anderen. Wollte man umsteigen, musste man erst mühsam durch den Innenstadtverkehr vom einen zum anderen Bahnhof gelangen.

Sogenannte Durchgangs-Bahnhöfe wurden dagegen eher in Städten nahe der Grenze angelegt – zum Beispiel in Köln, Aachen oder Mannheim.

Durchgangsbahnhöfe haben mehrere Vorteile im Vergleich zu Kopfbahnhöfen: Die Züge müssen hier nicht wenden, deshalb werden weniger Gleise für den Betrieb gebraucht und somit nehmen auch die Gleisfelder im Bahnhofsgelände weniger Platz ein. Deshalb wurden in den vergangenen Jahrzehnten viele Kopf- zu Durchgangsbahnhöfen umgebaut.

Auch beim Projekt "Stuttgart 21" wird der Stuttgarter Hauptbahnhof von einem Kopfbahnhof in einen Durchgangsbahnhof umgewandelt.

Bahnhöfe als Schauplätze

Schnell entdeckte man im 19. Jahrhundert auch, dass sich Bahnhöfe gut für große Geschichten und Inszenierungen eigneten. In England und Frankreich zum Beispiel hielten viele Politiker ihre Wahlkundgebungen in Bahnhöfen ab.

Im berühmten Roman "Anna Karenina" des russischen Schriftstellers Lew Tolstoi tötet sich Anna Karenina auf dramatische Weise selbst: indem sie sich auf dem Bahnhof von St. Petersburg vor einen Zug stürzt. Und als 1914 der Erste Weltkrieg begann, wurde an den deutschen Bahnhöfen der Aufbruch der Soldaten an die Front als vaterländisches Spektakel inszeniert.

Soldaten 1914 auf dem Weg zur Front

Der Stettiner Bahnhof in Berlin soll sogar bereits so geplant worden sein, dass man von hier aus Militärgüter und große Gruppen von Soldaten verschicken konnte. Bis zum Ersten Weltkrieg war europaweit das Schienennetz so weit entwickelt, dass kaum noch Bedarf an weiteren Strecken bestand. Deshalb wurden auch kaum noch neue Bahnhöfe gebaut.

Autofahren statt Eisenbahn

Einer der wenigen Neubauten dieser Zeit war der Bahnhof Santa Maria Novella in Florenz. Er entstand 1933 während der Herrschaft von Benito Mussolini. Santa Maria Novella war als einer der ersten Bahnhöfe bewusst dem Automobilzeitalter angepasst: An einer Hallenseite finden sich zahlreiche Parkbuchten für Autos und Lieferwagen.

Damit kündigte sich bereits eine Entwicklung an, die ab den 1950er-Jahren den Bahnhöfen das Leben schwer machen sollte: die Ausbreitung des Autoverkehrs.

Nun wurden weniger Güter über die Schiene transportiert und auch für Privatreisen verlor die Bahn an Bedeutung: In der nun folgenden Wirtschaftswunder-Zeit kauften sich viele Menschen ein eigenes Auto. In vielen europäischen Städten kam hinzu, dass die Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs die Bahnhöfe systematisch zerstört hatten.

In der jungen Bundesrepublik wurden nur wenige von ihnen wieder aufgebaut – an ihre Stelle traten praktische, aber oft gesichtslose Neubauten. Besonders schwer traf es die Berliner Bahnhöfe: Weil für viele von ihnen in der geteilten Stadt keine Verwendung mehr war, wurden ihre Ruinen gesprengt.

In Berlin wird 1960 der Anhalter Bahnhof gesprengt

Bahnhöfe heute

Doch heute gewinnen die Großstadtbahnhöfe wieder an Bedeutung, viele wurden in den vergangenen Jahren renoviert oder ausgebaut. Oft geschieht das mit Hilfe privater Investoren, die in den Bahnhöfen Einkaufsmöglichkeiten und Shoppingcenter anlegen.

Im Leipziger Hauptbahnhof beispielsweise wurden unter der historischen Bahnhofshalle zwei Tiefgeschosse eingezogen, in denen 140 Geschäfte untergebracht sind. Der Hauptbahnhof in Berlin besitzt rund 80 Geschäfte, von denen viele auch sonntags geöffnet sind.

Hier und in anderen Städten haben sich die Bahnhöfe von früheren Schmuddelecken zu beliebten Sehenswürdigkeiten entwickelt. Gleichzeitig werden aber auch Obdachlose und Arme vertrieben, für die der Bahnhof früher ein wichtiger Anlaufpunkt war.

Das Einkaufscenter im Leipziger Hauptbahnhof

(Erstveröffentlichung 2006. Letzte Aktualisierung 28.04.2020)

Quelle: WDR