Wie Heroin wirkt

Heroin ist eine Droge und macht sehr schnell süchtig. Der Stoff dockt im Hirn an die Rezeptoren, die eigentlich den körpereigenen Endorphinen vorbehalten sind. Er mindert damit das Schmerzempfinden und wirkt euphorisierend.

Es beginnt mit einem kurzen, intensiven "Kick", der in ein länger andauerndes Gefühl gänzlicher Zufriedenheit übergeht. "Eine warme Decke, die sich auf die Seele legt", beschreiben Heroinnutzer das Gefühl nach der Einnahme. Die geistige Aktivität ist gedämpft, vor allem negative Empfindungen, Sorgen und Ängste werden unterdrückt.

Bei zu hoher Dosierung allerdings kann die Atemsteuerung im Hirnstamm zum Erliegen kommen – der so genannte "Goldene Schuss" führt dann zum Tod durch Ersticken. Die Rockstars Janis Joplin und Jim Morrison erwischte er 1970 und 1971. Beide wurden nur 27 Jahre alt.

Sängerin Janis Joplin starb mit nur 27 Jahren an einer Überdosis Heroin

Wie Heroin produziert wird

Die Geschichte des Heroins begann 1874, als der Stoff erstmals hergestellt wurde. Zunächst war er als Schmerz- und Hustenmittel auf dem Markt und wurde sogar als Alternative und Entzugsdroge zum Opium angepriesen. Erst später stellte sich heraus, dass Heroin noch viel stärker süchtig macht als Opium.

Dennoch verkaufte das Pharmaunternehmen Bayer Heroin noch weiter bis 1931, als Mittel gegen so ziemlich jedes Übel von Asthma bis Depressionen. Und selbst danach konnte man Heroin noch teilweise in der Apotheke kaufen. Erst 1971 wurde es in Deutschland verboten – und wurde damit zur illegalen Droge.

Heroin zählt zu den so genannten halbsynthetischen Drogen. Das heißt: Es entsteht durch Weiterverarbeitung eines natürlich gewonnenen Stoffes, nämlich Opium. An seinem Anfang stehen Schlafmohnfelder, die meisten davon in Afghanistan.

Der weiße Saft des Schlafmohns ist der Ursprungsstoff. Er tritt aus, wenn die unreifen Samenkapseln angeritzt werden. Diesen Milchsaft lassen die Bauern noch an der Kapsel trocknen, um dann eine dunkel verfärbte Masse zu ernten: das Roh-Opium. Seine Wirkstoffe heißen Morphin, Codein und Thebain.

Milchsaft des Schlafmohns

Aus dem extrahierten Morphin wird durch chemische Weiterverarbeitung Heroin gewonnen: An die Morphium-Moleküle wird eine Acetylgruppe angehängt. So entsteht ein Molekül mit der Summenformel C21H23NO5 und dem chemischen Namen Diacetylmorphin – Heroin.

In seiner Reinform ist es ein weißes, kristallines Pulver. Seine Wirkung ist noch einmal um ein Vielfaches stärker als die des Morphiums.

Reinweiß oder gestreckt?

Die weltweite Opiumernte betrug 2014 knapp 7.400 Tonnen, schätzt der World Drug Report der Vereinten Nationen (UNO). Etwa die Hälfte davon wird zu Heroin weiterverarbeitet, mehrere hundert Tonnen des weißen Pulvers sind das jährliche Ergebnis.

In Europa erzielt dieser veredelte Stoff in seiner Reinform zwischen 150 und 200 Euro pro Gramm. Davon verbleiben nur Centbeträge bei den Bauern.

Doch für die Endabnehmer wird das Pulver gestreckt, die Reinheit liegt bei nur etwa 30 Prozent und schwankt. Gerade der variierende Reinheitsgehalt macht es Süchtigen schwer, die richtige Menge abzuschätzen – auch dadurch kommt es zur Überdosierung.

Wie Heroin in den Körper gelangt

Gleichzeitig entwickeln Abhängige bald eine Toleranz gegenüber der Droge: Während anfangs wenige Milligramm reichen, benötigen Süchtige ("Junkies") später ein Vielfaches davon, um die gleiche Wirkung zu erzielen.

Der Stoff wird entweder verdampft und eingeatmet, alternativ als feines Pulver ähnlich wie Kokain durch die Nase geschnupft oder als Lösung in Säure und Wasser in die Vene gespritzt. Diese letzte Form wird auch als "fixen" bezeichnet.

Wenn mehrere Süchtige dieselbe Spritze nutzen, steigt das Risiko, sich mit Krankheiten anzustecken, beispielsweise mit HIV und Hepatitis. Zudem können die Strecksubstanzen Vergiftungen hervorrufen. Das "Sniefen" durch die Nase dagegen greift die Schleimhäute an und kann bis zur Durchlöcherung der Nasenscheidewand führen.

Geteilte Spritzen können Krankheiten übertragen

Wie Heroinsucht in Deutschland bekannt wurde

Einen ersten Höhepunkt der Heroinsucht gab es in Deutschland Anfang der 1970er-Jahre, heißt es beim Institut für Therapieforschung. Eine der berühmtesten deutschen Süchtigen war Christiane Felscherinow, besser bekannt als Christiane F. Bereits mit 14 Jahren nahm sie das erste Mal Heroin.

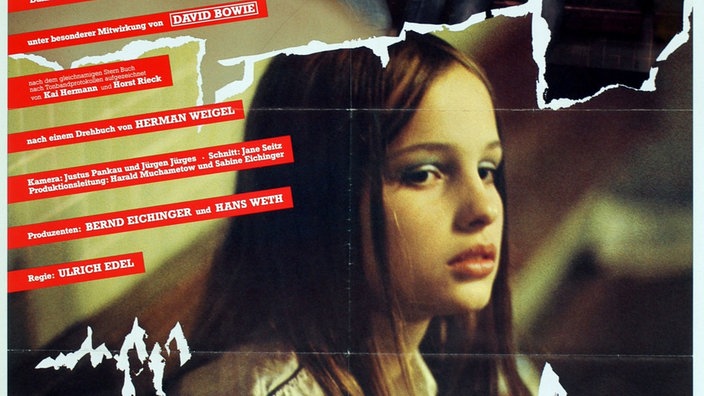

1978 erschien in der Zeitschrift "Stern" ihre Geschichte, kurze Zeit darauf ihr autobiografisches Buch "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo". Das Buch und seine Verfilmung im Jahr 1981 konfrontierten erstmals eine breite Öffentlichkeit mit der Drogenszene deutscher Großstädte. 2021 wurde das Buch als achtteilige Serie neu verfilmt und war bei Amazon Prime Video zu streamen.

Sucht und Straßenstrich: Das Leben der Christiane F. im Film

Eine zweite Welle starker Heroinnutzung folgte Anfang der 1990er-Jahre. Seither gehen die Zahlen deutlich zurück, auch wenn niemand sagen kann, wie viele Süchtige es genau gibt. Offenbar werden inzwischen andere illegale Drogen wie Kokain und Crystal Meth häufiger benutzt als Heroin.

Wenn Süchtige aufhören zu konsumieren oder nicht rechtzeitig die nächste Dosis Heroin bekommen, treten so genannte Entzugserscheinungen auf: Die Betroffenen fühlen sich unruhig oder schwach, sie zittern, bekommen Schweißausbrüche, Gliederschmerzen, Kreislaufstörungen und Zusammenbrüche. Hinzu kommen die psychischen Entzugsgefühle.

(Erstveröffentlichung: 2012. Letzte Aktualisierung: 07.05.2021)

Quelle: WDR