Die ersten Völker

Rund die Hälfte der Kanadier ist französischer oder britischer Abstammung. Dabei kamen die Franzosen und die Briten erst vor rund 500 Jahren nach Kanada.

Der Multikulturalismus ist in Kanada ein politisches Programm, er ist Chance und Herausforderung zugleich. Das Ziel ist ein bunter Flickenteppich der kulturellen Vielfalt – kein Schmelztiegel (Melting pot), wie es das US-amerikanische Idealbild darstellt.

Über die Beringstraße kamen die ersten Menschen aus Sibirien nach Kanada, die Vorfahren der heutigen Ureinwohner Kanadas. Wann genau das war – vor 50.000 oder erst vor 10.000 Jahren – dazu gibt es unterschiedliche Theorien.

Sicher ist: Sie kamen in mehreren Schüben im Verlauf Tausender von Jahren. Einige von ihnen waren sesshaft, andere Nomaden.

Für die ersten französischen und britischen Siedler waren die "Indianer", wie sie sie nannten, Handelspartner im Pelzhandel. Doch schon bald wüteten aus Europa eingeschleppte Krankheiten unter den einheimischen Völkern und brachten vielen Menschen den Tod. Zahlreiche Stämme wurden von den Europäern brutal bekämpft oder gar vernichtet.

Ab 1830 begann die kanadische Regierung, die "Indianer" endgültig von ihrem Land zu vertreiben und in Reservate umzusiedeln. Später versuchte man sie zwangsweise in die weiße Gesellschaft einzugliedern, etwa durch die "Umerziehung" in sogenannten Indianerinternaten.

In den 1960er-Jahren verstärkte sich der Widerstand gegen die Unterdrückung. In den 1970ern entschied man sich in Kanada für die politisch korrektere Bezeichnung "First Nations" ("Erste Völker", Ureinwohner). 1982 bildete sich eine gemeinsame Vertretung der indianischen Völker Kanadas, die Versammlung der First Nations, um an einer neuen kanadischen Verfassung mitzuwirken.

Einmal im Jahr wird der indigenen Soldatinnen und Soldaten der Weltkriege gedacht

Etwa 700.000 Angehörige der First Nations leben in Kanada. Sie gehören mehr als 600 verschiedenen Gruppen an, die zehn verschiedene Sprachen und davon nochmal 50 unterschiedliche Dialekte sprechen.

Die zweite Gruppe der Urbevölkerung wird Métis genannt. Sie sind die Nachfahren der ersten Siedler und Pelzhändler, die Kinder mit einheimischen Frauen bekamen. Heute leben knapp 400.000 Métis in Kanada.

Die Menschen im Eis

Die dritte Gruppe der indigenen (lateinisch indigenus "eingeborenen") Völker bilden die Inuit. Ihr Name bedeutet "Menschen" in ihrer Sprache, dem Inuktitut. Lange Zeit wurden sie von Außenstehenden "Eskimo" genannt, zu deutsch "Rohfleischfresser".

Ihr traditioneller Lebensraum ist die Arktis – im Westen vom US-amerikanischen Staat Alaska und im Osten von der Küste Labradors begrenzt.

Die Inuit gelangten vermutlich etwa um 3000 vor Christus nach Kanada. Ursprünglich lebten sie als Nomaden, hauptsächlich von der Jagd. Zuerst kamen die Walfänger und Pelzhändler in die Gebiete der Inuit, dann folgten die Missionare. Im Zweiten Weltkrieg drang die kanadische Regierung in ihr Gebiet ein, um Flugplätze und Radaranlagen zu bauen.

Die Inuit zogen in feste Häuser, bekamen medizinische Versorgung, Schulen – und wurden nicht selten abhängig von staatlicher Fürsorge, denn von der Jagd allein konnten sie nicht mehr leben.

Die Inuit-Kunst wurde zu einer Haupteinnahmequelle. 1999 konnten die Inuit einen großen Erfolg im Streben nach Unabhängigkeit verbuchen: die Gründung ihres eigenen Territoriums "Nunavut".

Gut eingepackt gegen die Kälte

Ein zweigeteiltes Land

Der Grundstein für den Konflikt zwischen der franko- und anglokanadischen Bevölkerung wurde bereits mit der europäischen Besiedlung im 16. und 17. Jahrhundert gelegt. Damals setzten sich die Engländer und Franzosen als bedeutendste Kolonialmächte in Nordamerika durch.

1663 übernahm die französische Krone die Herrschaft über die Kolonie Neufrankreich – also die französischen Siedlungsgebiete in Nordamerika. Das war der Beginn der Erkundung und Besiedlung des Hinterlandes durch Europäer vom St.-Lorenz-Strom aus.

Den Briten in Neuengland wurde der Weg ins Hinterland abgeschnitten und damit der Pelzhandel erschwert. Heftige Kämpfe waren die Folge. Aus der entscheidenden Schlacht auf der Abraham-Ebene 1759 gingen die Briten siegreich hervor. Im Pariser Frieden von 1763 trat Frankreich seine Gebiete in Nordamerika an Großbritannien ab.

Nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg siedelten rund 50.000 "Loyalisten" – Getreue der britischen Krone – auf das Gebiet des heutigen Kanadas über. In der Verfassung von 1791 wurden eine französische und eine britische Provinz mit eigener Selbstverwaltung eingerichtet, 50 Jahre später wurden sie zur Provinz Kanada vereinigt, Amtssprache: Englisch.

1867 wurde der Bundesstaat gegründet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Kanada ein souveräner Staat mit dem jeweiligen britischen König oder der Königin an der Spitze.

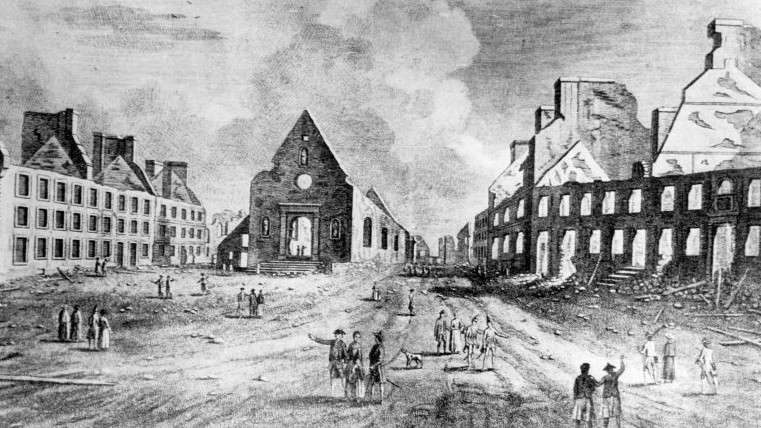

Die ersten Häuser in Québec

Multikulturelles Kanada

Die französisch geprägte Provinz Québec hat in Kanada stets eine Sonderrolle gespielt. Seit der Niederlage gegen die Briten haben sich die Frankokanadier bemüht, ihre Kultur zu erhalten. Wirtschaftlich dominierten aber die Anglokanadier in Québec.

Gegen die wirtschaftliche Abhängigkeit und Bevormundung lehnte sich die Bevölkerung in den 1960er-Jahren mit der "Stillen Revolution" auf. Das Ziel: mehr Selbstbestimmung. Viele Frankokanadier fordern gar bis heute einen unabhängigen Staat Québec.

Treibende Kraft war und ist die "Parti Québécois" (PQ), die mehrfach mit Volkabstimmungen versucht hat, die Unabhängigkeit für die Provinz durchzusetzen.

Der Staat reagierte mit zahlreichen Zugeständnissen: 1965 löste etwa das Ahornblatt den "Union Jack" auf der Nationalflagge ab und 1969 wurde Französisch zweite Amtssprache neben Englisch.

In die Debatte um das Miteinander der beiden Gründerkulturen klinkten sich die europäischen Minderheiten im Land ein. So entstand aus dem Bi-Kulturalismus der Multi-Kulturalismus, sozusagen als unbeabsichtigtes Nebenprodukt der frankokanadischen Separationsbestrebungen. 1985 wurde er als Grundrecht in der Verfassung verankert.

Die Bevölkerung ist bunt gemischt

Mosaik der Kulturen

Kanada ist ein klassisches Einwanderungsland. Seit der Kolonialisierung sind Gruppen von Einwanderern in mehreren Immigrationsphasen ins Land gekommen.

Im 17. und 18. Jahrhundert kamen vor allem französische Einwanderer. Die britischen Siedlungsgebiete der "Loyalisten" lockten im 19. Jahrhundert zahlreiche britische Einwanderer an. Zu dieser Zeit kamen aber auch bereits Einwanderer aus anderen europäischen Ländern, vor allem Deutsche – rund 2,8 Millionen Kanadier haben deutsche Wurzeln.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte Kanada eine starke Einwanderung. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurden vor allem aus China Arbeiter ins Land geholt.

Allerdings waren diese rassistischen Übergriffen ausgesetzt. Mit Slogans wie "We don't want Chinamen in Canada" ("Wir wollen keine 'Chinamänner' in Kanada") wurden Ängste und Vorurteile geschürt.

Das änderte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, weil auch die Einwanderer im Krieg für Kanada gekämpft hatten und weil in einer Zeit des Wirtschaftsbooms neue Arbeitskräfte gebraucht wurden.

Bis in die 1970er-Jahre kamen vor allem Italiener, Portugiesen und Griechen, dann verstärkte sich der Zuzug aus der Karibik und Lateinamerika und auch aus dem pazifischen Raum.

Heute ist es schwer, die Anteile der einzelnen Gruppen genau zu berechnen. Zunehmend definieren sich die Menschen selbst als "Kanadier", in der Volkszählung von 1996 gaben 29 Prozent der Befragten als ethnische Herkunft "kanadisch" an, weitere 34 Prozent bezeichneten sich als "teilweise kanadisch".

(Erstveröffentlichung 2007. Letzte Aktualisierung 19.06.2019)

Anmerkung der Redaktion:

IST DIE BEZEICHNUNG "INDIANER" DISKRIMINIEREND?

Eine einfache Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Die Sprache wandelt sich stetig und damit auch die Ansichten, die wir mit bestimmten Begriffen verbinden.

Der Ursprung der Bezeichnung "Indianer" beruht auf einem historischen Irrtum – dass Christoph Kolumbus dachte, er sei in Indien an Land gegangen – und ist damit eine geografische Fehlbezeichnung. Das allein macht den Begriff aber nicht zur Diskriminierung.

Dennoch haben wir uns entschieden, die Bezeichnung "Indianer" nur noch in Anführungszeichen zu verwenden. Dafür waren mehrere Gründe entscheidend:

- Die Bezeichnung "Indianer" ruft immer Assoziationen wach, die stark von Klischees geprägt sind und mit der Wirklichkeit wenig zu tun haben.

- Gerade in Deutschland verbindet man mit dem "Indianer" zwar viele positive Eigenschaften – geprägt von Karl Mays Winnetou und Figuren wie der Zeichentrickserie Yakari. Doch auch ein positives Stereotyp wird den Menschen dahinter, auch was ihre kulturelle Vielfalt angeht, nicht gerecht. Außerdem stammt der Begriff aus der Zeit des Kolonialismus und der so genannten Völkerschauen.

- Viele Angehörige indigener Stämme empfinden den Begriff als problematisch oder sogar als kränkend.

Doch welchen Begriff soll man stattdessen verwenden? Auch hier gibt es keine einfache Antwort. Viele Menschen bevorzugen den englischen Ausdruck "Native Americans" (zu deutsch etwa "Gebürtige Amerikaner"). Dieser stammt aber aus der Verwaltungssprache der US-Behörden und wird deshalb von Teilen der Bevölkerung abgelehnt. In Kanada ist der Begriff "First Nations" ("Erste Nationen") gängig, allerdings nur für die Völker auf kanadischem Territorium. Das Konstrukt "Indigene Völker Nordamerikas" wird von vielen als sperrig und kompliziert empfunden und wirft oft die Frage auf, ob damit "die Indianer" gemeint seien.

Da die Diskussion um eine korrekte Bezeichnung seit Jahrzehnten anhält und es keine eindeutige Lösung gibt, haben wir uns entschlossen, in unseren Texten eine Mischung aus diesen Begriffen zu verwenden.

Stand: Dezember 2020

Quelle: WDR