Von Graslandebahnen zu Flughafenstädten

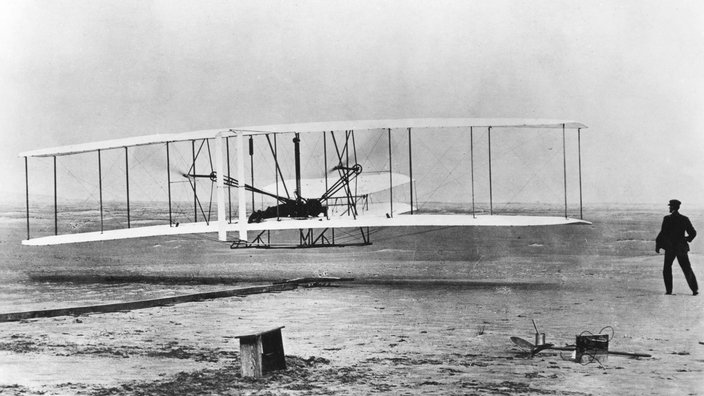

Die Gebrüder Wright halten sich bei ihrem ersten Motorflug 1903 gerade mal zwölf Sekunden in der Luft. 16 Jahre später überquert der Engländer John Alcock schon den Atlantik. Bis 1938 fliegen jedes Jahr 200.000 Menschen mit dem Flugzeug. Bei dieser rasanten Entwicklung müssen auch die Flughäfen Schritt halten.

Die Gebrüder Wright proben auf Graswiesen und Sand. Hangar und Werkstätten sind aus Holz gezimmert. Nur sechs Jahre nach ihrem ersten Motorflug baut man 1909 in Berlin den ersten deutschen Flugplatz: Johannisthal. Von einer Tribüne und von Stehplätzen aus können Schaulustige den Piloten zusehen, wie sie einen Flugrekord nach dem nächsten aufstellen.

Erster Flugversuch in der "Kitty Hawk"

Am Flugplatz in Königsberg entsteht 1919 das erste Passagier-Abfertigungsgebäude. Ende der 1920er-Jahre bringen die ersten Flugzeuge über Nacht Luftpost von Berlin nach London. Dafür werden die Landebahnen mit Scheinwerfern und Lampen ausgerüstet, damit Piloten auch im Dunkeln landen können.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fliegen Düsenflugzeuge in zwölf Stunden über den Atlantik. Die neue Technik und Größe der Maschinen erfordert längere Start- und Landebahnen. Asphalt oder Beton muss dem Druck und der Hitze der neuen Strahltriebwerke standhalten.

Die Zahl der Sitzplätze in den Flugzeugen wächst, die Abfertigungsgebäude für Passagiere, Gepäck und Post müssen ständig neu organisiert werden.

1990 sind mehr als 70 Millionen Menschen im Jahr per Flugzeug unterwegs. Eigene Flughafenwelten sind entstanden: Besucher beobachten von Terrassen, wie tonnenschwere Flugzeuge starten und landen. In kilometerlangen Terminals rauschen Reisende vorbei an Poststellen, Restaurants, Bars und Geschäften.

Eine Boeing 747

Träume von Baumeistern – künstliche Flughafenwelten

Mit größeren und schnelleren Flugzeugen wachsen im 20. Jahrhundert auch die funktionalen und ästhetischen Ansprüche an Flughäfen. Architekten bringen kühne Ideen zu Papier. Einige werden wahr, andere versickern als Künstler-Träume in Archiven.

Zum Beispiel der Pariser Stadtflughafen am Fuß des Eiffelturms: 1932 präsentiert André Lurçat seinen Entwurf der Öffentlichkeit. Es soll zum ersten Mal ein Flughafen mitten in einer Stadt entstehen, ohne lange Anfahrtswege, direkt am Fuß des Pariser Eiffelturms. Auf der Île de Cygnes in der Seine will Lurçat die Start- und Landebahn bauen.

Damit der Abstand zu Häusern groß genug ist, so erklärt Lurçat, sollen die Start- und Landebahn 20 Meter über der Seine liegen. Der Flughafen wird aber nie gebaut, wahrscheinlich weil man Bedenken wegen möglicher Unfälle und Lärmbelästigung für die Anwohner hat.

Der Kuala Lumpur International Airport in Malaysia

Arbeitgeber für viele tausend Menschen

Rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, brodelt Leben an den großen internationalen Flughäfen der Welt. Aus ihnen sind eigene – unbewohnte – Städte erwachsen, mit Supermärkten, Kliniken, Hotels, Bahnhöfen, Post und Banken. Am meisten Arbeit fällt bei der Abfertigung am Boden an: Passagiere müssen einchecken, Gepäck muss verladen und Verpflegung an Bord gebracht werden.

Mehrere hundert Firmen profitieren vom Frankfurter Flughafen: Fluggesellschaften, Speditionen, hunderte von Einzelhandelsunternehmen und gastronomische Betriebe. 2019 starteten mehr als 70 Millionen Passagiere von Hessen aus in die Welt. Am größten Flughafen der Welt in Atlanta waren es 2019 vor der Corona-Pandemie sogar knapp 111 Millionen Passagiere.

Menschenmenge im Terminal

Enorme technische Leistungen

Gepäckstücke werden über kilometerlange Untergrundsysteme vom Passagier zum Flugzeug transportiert. Per Radar und Fernglas steuern Mitarbeiter im Minutentakt Starts und Landungen der Jumbojets. Landet ein Flugzeug, dann muss es in kürzester Zeit gewartet, neu beladen und betankt werden. Alleine das Tanken erfordert enormes technisches Know-how.

Ein ausgeklügeltes Pipeline-Netz unter den Rollfeldern versorgt die Flugzeuge in Frankfurt mit Sprit. Binnenschiffe und Pipelines aus Holland bringen das Kerosin zum Flughafen. Die zehn Tanks fassen 186 Millionen Liter Kerosin. Von dort aus läuft es unter die Rollfelder.

60 Kilometer lang ist das unterirdische Tanksystem. Der "Wingman", wie der Tankwart auch genannt wird, zapft mit einem Dispenser-Auto – einem speziellen Wagen, der die dosierte Verteilung von Sprit ermöglicht – von einem Hydranten im Boden den Sprit an und leitet ihn in die Tragflächentanks der Flugzeuge.

Eine Boeing 747-400 mit rund 300 Sitzplätzen nimmt maximal 225.000 Liter Kerosin auf. Ein Flugzeug tankt allerdings nur so viel, wie es für eine Strecke braucht, damit es durch unnötiges Gewicht nicht mehr Treibstoff als nötig verbraucht. Trotzdem verteilen die Tankwarte in Spitzenzeiten am Frankfurter Flughafen rund 18 Millionen Liter Kerosin an die Flugzeuge – pro Tag.

(Erstveröffentlichung 2005. Letzte Aktualisierung 22.10.2019)

Quelle: WDR