"Frankreichs Kräfte werden verbluten"

Am Ende der Schlacht hat mehr als eine Million Soldaten vor Verdun gekämpft, rund 700.000 davon sind Schätzungen zufolge gestorben. Warum befahl Falkenhayn den Angriff? In seinen Memoiren spricht er von einer Denkschrift, die er dem deutschen Kaiser Wilhelm II. zu Weihnachten 1915 vorgetragen haben will.

Da Deutschland und seine Verbündeten dem Stellungskrieg militärisch und wirtschaftlich nicht ewig gewachsen seien, schlug Falkenhayn eine andere Strategie vor: Er wollte Frankreich mit einer mächtigen Offensive an empfindlicher Stelle angreifen, ohne dabei jedoch auf einen Durchbruch der feindlichen Stellungen zu drängen.

In seinem Buch "Die Oberste Heeresleitung 1914-1916 in ihren wichtigsten Entschließungen" schreibt Falkenhayn:

"Hinter dem französischen Abschnitt der Westfront gibt es in Reichweite Ziele, für deren Behauptung die französische Führung gezwungen ist, den letzten Mann einzusetzen. Tut sie es, so werden Frankreichs Kräfte verbluten, da es ein Ausweichen nicht gibt, gleichgültig, ob wir das Ziel erreichen oder nicht. Tut sie es nicht und fällt das Ziel in unsere Hand, dann wird die moralische Wirkung in Frankreich ungeheuer sein... Die Ziele, von denen hier die Rede ist, sind Belford und Verdun."

Deutsche Schützen mit Maschinengewehr (1917)

2,5 zu 1 Tote – eine zynische Rechnung

Falkenhayn wollte, dass bei Verdun so viele feindliche Kräfte wie möglich gebündelt und vernichtet werden. Verdun – das war eine der maßgeblichen französischen Befestigungsanlagen an der Westfront. Niemals, so Falkenhayn, würden die Franzosen diesen Frontabschnitt aufgeben.

Es gab also zwei Möglichkeiten: Frankreich würde Verdun verlieren – oder seine Armeen. Die Deutschen würden sich diese Zwickmühle der Franzosen zunutze machen und die französischen Kräfte vor Verdun aufreiben. Für diese Strategie legte Falkenhayn hinterher sogar eine zynische Rechnung auf den Tisch:

"Das Ergebnis war, dass das Verhältnis sich wie etwa 2,5:1 stellte, dass also für zwei Deutsche, die außer Gefecht gesetzt wurden, drüben fünf Franzosen bluten mussten. So beklagenswert die deutschen Opfer blieben, so sicher war doch, dass sie für eine gute aussichtsvolle Sache hingegeben wurden. Die Operationen entwickelten sich entsprechend den Absichten, die ihrer Einleitung zugrunde gelegen hatten.

Gewiss traten zuzeiten Krisen auf. So, wenn der Feind in seinen Zuckungen nachließ und nun zu entscheiden war, ob sich ein vermehrter Druck an gleicher Stelle lohnte oder ob man die Druckstelle wechseln sollte. Oder wenn es galt, schwere Angriffe abzuweisen. Oder schließlich, wenn man sich entschließen musste, zur Verbesserung der eigenen Lage einen hohen Einsatz zu wagen."

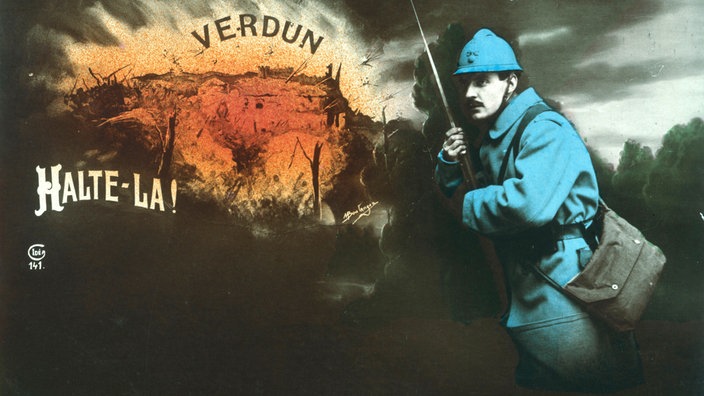

Französische Propagandapostkarte: "Halte-là!" ("Bis hierher und nicht weiter!")

Die "Knochenmühle von Verdun"

So initiierte Falkenhayn mit einem Donnerschlag am 21. Februar 1916 an der Maas, zwischen Woevre-Ebene und Argonner-Wald, zwischen Combres und Stenay, eine der mörderischsten Schlachten der Weltgeschichte.

Die oberste deutsche Heeresleitung fuhr ungeheure Massen von Menschen und Material gegen die feindlichen französischen Linien auf – und wurde am Ende von ihrer eigenen Strategie besiegt.

In Verdun verbluteten die Soldaten tatsächlich, jedoch gleichmäßig auf beide Lager verteilt. Der "Knochenmühle von Verdun" fielen nahezu 700.000 Soldaten zum Opfer, und dennoch war der Kriegsschauplatz Verdun keinesfalls kriegsentscheidend. 50 Jahre später, am 30. Mai 1966, zog General Charles de Gaulle die bittere Bilanz aus dem Grauen der Schlacht zwischen Deutschen und Franzosen in Verdun:

"Eine… Lehre von Verdun richtet sich an die beiden Völker, deren Armeen sich dort unter so großen Opfern und so tapfer bekämpften. Ohne zu vergessen, dass ihre militärischen Tugenden hier den Höhepunkt erreichten, können Franzosen und Deutsche aus den Ereignissen der Schlacht, wie aus denen, die ihr vorausgingen und folgten, den Schluss ziehen, dass die Früchte ihrer Kämpfe letzten Endes nichts anderes sind als Schmerzen."

Soldaten verharren im Schützengraben

(Erstveröffentlichung 2004. Letzte Aktualisierung 28.06.2021)

Quelle: WDR