Die Weimarer Republik

01:59 Min.. UT. Verfügbar bis 20.12.2027. Von Anja von Kampen/VisionX.

Deutsche Geschichte

Weimarer Republik

Der Kaiser hat abgedankt, der Erste Weltkrieg ist verloren: 1918 ist in Deutschland nichts mehr, wie es war. Nun beginnt die erste Demokratie auf deutschem Boden, die so genannte "Weimarer Republik". Sie dauert bis 1933, dann kommt Adolf Hitler durch demokratische Wahlen an die Macht.

Die Vorgeschichte: Deutschland am Abgrund

Im Herbst 1918 geht der Erste Weltkrieg zu Ende. Nach vier Jahren grausamer Kämpfe ist Deutschland am Ende seiner Kräfte und kann dem Druck der Alliierten nicht länger standhalten. Die Niederlage ist nicht mehr aufzuhalten, die Kapitulation nur noch eine Frage der Zeit.

Für die Herren der Reichs- und Heeresleitung ist es schon schwer genug, sich selbst die Niederlage einzugestehen. Sie auch noch dem deutschen Volk zu verkünden, das unter dem Krieg stark gelitten hat, das will man dann doch lieber anderen überlassen.

Die anderen – das sind die Mitglieder der zivilen Regierung und des Parlaments. Sie müssen jetzt die politische Verantwortung für einen Krieg übernehmen, den Kaiser Wilhelm II. und seine Generäle geführt haben. Und sie müssen das Ende des Deutschen Reichs verkünden, das 1871 unter großem Jubel gegründet wurde.

Erschöpfte deutsche Soldaten im Ersten Weltkrieg

Die Novemberrevolution 1918

In den letzten Wochen des Kriegs, Ende Oktober 1918, soll die kaiserliche deutsche Flotte noch einmal in eine letzte Seeschlacht gegen die Briten geschickt werden – angeblich um die Ehre des deutschen Militärs zu retten. Doch den Matrosen ist klar: Dieser Befehl wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit das Leben kosten, denn ein Sieg ist fast ausgeschlossen.

Deshalb verweigern die Matrosen in Wilhelmshaven und Kiel den Gehorsam. Sie weigern sich zu kämpfen.

Danach schließen sich weitere Matrosen, Soldaten und Arbeiter dem Aufstand an. Sie fordern den Rücktritt (die "Abdankung") des Kaisers und die Errichtung einer Republik. Am Vormittag des 9. November 1918 erreicht die revolutionäre Bewegung Berlin.

Der Matrosenaufstand wächst zur Revolution

Dort verkündet Reichskanzler Prinz Max von Baden tatsächlich die Abdankung des Kaisers und übergibt sein eigenes Amt dem Sozialdemokraten Friedrich Ebert (SPD) mit den Worten: "Herr Ebert, ich lege Ihnen das Deutsche Reich ans Herz."

Ebert will so schnell wie möglich eine Nationalversammlung einberufen, die die künftige Staatsform des Deutschen Reiches bestimmen soll: eine parlamentarische Republik oder Monarchie. Soll Deutschland weiterhin einen Kaiser haben oder nicht?

Doch das wichtigste Ziel für die SPD ist zunächst die Kontrolle über die Aufstände. Es soll um jeden Preis verhindert werden, dass die Moskau-treuen Kommunisten nach dem Vorbild der Russischen Revolution die Macht ergreifen. Ebert versucht, die radikale Linke zu isolieren und die Einheit der Arbeiterbewegung zu garantieren.

Die neue Republik wird ausgerufen

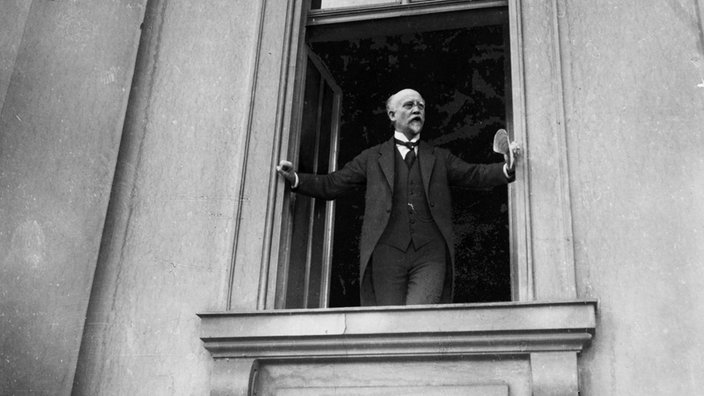

Dann verbreitet sich das Gerücht, dass der linksradikale Karl Liebknecht die sozialistische Republik ausrufen will. Am Mittag des 9. November 1918 versammeln sich revolutionär gestimmte Massen vor dem Reichstag. Philipp Scheidemann, Vorstandsmitglied der SPD, wird von seinen Leuten gedrängt, Liebknecht zuvorzukommen und am Fenster zu den Menschen zu sprechen.

Scheidemann beginnt seine Rede, doch tief berührt von der Aufregung des historischen Augenblicks geht Scheidemann viel weiter, als nur das Ende der alten Ordnung zu verkünden.

Um 12 Uhr ruft Scheidemann am Deutschen Reichstag die "deutsche Republik" aus. Sein Parteifreund Ebert ist entsetzt: "Du hast kein Recht, die Republik auszurufen! Was aus Deutschland wird, ob Republik oder was sonst, entscheidet eine Konstituante!" – also eine verfassungsgebende Versammlung.

Doch Scheidemann kommt damit Karl Liebknecht zwei Stunden zuvor, als dieser um 14 Uhr vom Balkon des Berliner Stadtschlosses die "freie sozialistische Republik Deutschland" ausruft.

Philipp Scheidemann verkündet den Beginn einer neuen Zeit

Noch am gleichen Tag macht sich Friedrich Ebert an die Bildung einer Übergangsregierung. Sie beschließt einstimmig die Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919.

Am 10. November geht der Kaiser ins Exil. Am Abend des 10. November hat sich die Mehrheit der gemäßigten Sozialisten gegen eine linksradikale Minderheit erfolgreich durchgesetzt, die Weichen für die Bildung einer parlamentarischen Demokratie sind gestellt.

Die Krisenjahre: Schwierige Startbedingungen

Am 11. November 1918 unterzeichnet Matthias Erzberger, Abgeordneter der Zentrumspartei, den Waffenstillstand. Deutschland hat den Ersten Weltkrieg verloren – und das Land steht unter Schock.

Der Erste Weltkrieg hat zehn Millionen Tote und 20 Millionen Verletzte verursacht. Fast zwei Millionen deutsche Soldaten sind gefallen, mehr als vier Millionen verletzt und verstümmelt.

Auf den Straßen herrscht Bürgerkrieg. Chaos und Hunger bestimmen das Leben der Menschen, acht Millionen Soldaten müssen in die Gesellschaft wiedereingegliedert werden, die revolutionären Aufstände abgebremst werden.

Nach dem Ersten Weltkrieg mussten in Deutschland viele Menschen hungern

Zu der aufgewühlten innenpolitischen Lage kommt der Druck durch die Schadensersatzforderungen der Siegermächte. Schwere wirtschaftliche Ausgleichszahlungen kommen mit dem Vertrag von Versailles auf Deutschland zu, die sogenannten Reparationen.

1921 wird von einer alliierten Kommission die Gesamtsumme der Entschädigungsleistungen auf 132 Milliarden Goldmark festgelegt, die Deutschland innerhalb von 30 Jahren abzuleisten hat. Eine unvorstellbare Summe, die das entkräftete Land kaum aufbringen kann.

Die Goldenen Zwanziger: Demokratischer Neubeginn

In Deutschland finden am 19. Januar 1919 freie Wahlen statt, zum ersten Mal dürfen in Deutschland auch Frauen wählen. Die Wahlbeteiligung ist mit 83 Prozent sehr hoch.

Die Deutschen wählen die Nationalversammlung – also die oberste Volksvertretung, vergleichbar mit dem heutigen Deutschen Bundestag. Weil man in Berlin Unruhen befürchtet, treffen sich die Politiker in Weimar, rund 220 Kilometer von Berlin entfernt. Deshalb geht die junge deutsche Republik als "Weimarer Republik" in die Geschichtsbücher ein. Deutschland ist nun eine parlamentarische Demokratie, die Hauptstadt der Republik ist Berlin.

Am 6. Februar 1919 tagt zum ersten Mal die Nationalversammlung

In den kommenden Jahren zeigt sich das andere, das hoffnungsvolle Gesicht der Weimarer Republik. Die Menschen versuchen nach dem langen Krieg einen Neuanfang in Politik, Gesellschaft, Kultur und Freizeit. Sie strömen in die Theater, die Bars, die Tanzlokale. Die "Goldenen Zwanzigerjahre" haben begonnen.

Auch die Kunst geht neue Wege: Die so genannte "Neue Sachlichkeit" wird zum Trend, man will weg von der pompösen und überladenen Mode der Kaiserzeit. In der Architektur setzt sich der so genannte Bauhaus-Stil durch, der schlichte, einfache Formen bevorzugt und Möbel sowie Gebrauchsgegenstände in industrieller Massenproduktion anfertigen lässt.

Die "Goldenen Zwanziger" sind geprägt von ausschweifendem Nachtleben

Der Untergang: Das Ende der Weimarer Republik

Doch die erste deutsche Demokratie steht unter keinem guten Stern. Von Anfang an wird ihr der verlorene Krieg angelastet, die Führer der demokratischen Parteien müssen die Niederlage im Ersten Weltkrieg vor den Bürgern verantworten.

Die Menschen suchen nach einem Schuldigen und sind daher empfänglich für Verschwörungstheorien. Eine davon ist die so genannte "Dolchstoßlegende" – die größte Propagandalüge der Weimarer Republik.

Verbreitet wird sie auch von Paul von Hindenburg, der 1925 Reichspräsident der Weimarer Republik wird. Er behauptet, die Novemberrevolutionäre hätten einen Waffenstillstand vereinbart, obwohl der Krieg noch gar nicht verloren gewesen sei. Die deutsche Armee sei also nicht von den Feinden besiegt, sondern von den eigenen Leuten verraten worden. Diese Dolchstoßlegende findet bei der Bevölkerung großen Anklang.

Die "Dolchstoßlegende" zählt zu den Verschwörungstheorien

Dass die deutsche Gesellschaft tief gespalten ist, zeigt sich auch deutlich an der Vielzahl der Parteien. Es gibt gemäßigte Parteien der Mitte, es gibt Kaisertreue, radikale Rechte und radikale Linke.

Die Regierung ist geprägt von einem ständigen Wechsel: In 14 Jahren Weimarer Republik stehen 13 verschiedene Reichskanzler an der Spitze der Regierung. Darunter sind Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann, Gustav Stresemann, Franz von Papen und zuletzt ab 1932 Kurt von Schleicher. Wenige von ihnen bleiben länger als ein Jahr im Amt.

Zudem herrscht eine weit verbreitete Geringschätzung des Parlamentarismus. Ein großer Teil der höheren Bevölkerungsschichten akzeptiert die Republik nicht.

Hinzu kommen die wirtschaftlichen Probleme wie die Hyperinflation von 1923 und der Börsensturz am "Schwarzen Freitag" 1929. Zunächst stürzen die Aktienkurse in New York ab, was sich schnell auch auf Europa und damit Deutschland auswirkt. In den kommenden Jahren wachsen sich die Probleme zu einer weltweiten Wirtschaftskrise aus – in Deutschland führt das zu Massenarbeitslosigkeit und Armut.

Viele waren in der Weimarer Republik arbeitslos

In der Not wenden sich viele Menschen den radikalen Parteien zu. Vor allem die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) unter Führung von Adolf Hitler profitiert davon: Bei der Reichstagswahl 1930 bekommt sie mehr als 18 Prozent der Stimmen, im November 1932 dann sogar 33 Prozent.

Am 30. Januar 1933 ernennt Reichspräsident Paul Hindenburg Hitler zum Reichskanzler. Der künftige Diktator kommt also durch demokratische Wahlen an die Macht – und schafft danach in wenigen Monaten die Demokratie ab. Die Weimarer Republik ist zu Ende.

(Erstveröffentlichung 2006. Letzte Aktualisierung 07.02.2024)

Quelle: WDR