Darum brauchen wir Gewohnheiten

Quarks. 03.03.2022. 00:53 Min.. Verfügbar bis 03.03.2027. WDR. Von Mathias Tertilt.

Gewohnheiten

Warum unser Gehirn Routinen liebt

Ohne Gewohnheiten wäre unser Gehirn überfordert. Wie gut, dass unsere Routinen ihm bis zu 50 Prozent der Entscheidungen am Tag abnehmen.

Von Katrin Ewert

Ein Organ auf Sparprogramm

Nehmen wir einmal an, wir müssten alle Entscheidungen eines Tages bewusst treffen. Welche Socke ziehe ich zuerst an? Schraube ich die Zahnpastatube nach links oder rechts auf? Was kommt zuerst: schalten, kuppeln oder bremsen?

Würden unsere Gewohnheiten diese Entscheidungen nicht für uns übernehmen – unser Gehirn wäre mit all den Denkleistungen überfordert.

"Das Gehirn spart mit Gewohnheiten Energie ein", sagt Lars Schwabe, der als Kognitionspsychologe an der Universität Hamburg forscht. Dabei beschäftigt er sich mit der Psychologie der Wahrnehmung und des Wissens von Menschen.

Die eingesparte Energie braucht das Hirn, um in Stresssituationen blitzschnell zu entscheiden und Risiken zu minimieren. Und um die eigentlich wichtigen Aufgaben des Lebens zu meistern: planen, organisieren, entwickeln.

Vieles geht automatisch, damit die Konzentration auf dem Verkehr liegt

Gewohnheiten entwickeln bedeutet Lernen

Bei der Geburt und in den ersten Lebensjahren ist unser Gehirn noch sehr formbar. Es sind unsere Gewohnheiten, die das Denken wie ein Bildhauer gestalten. Wie aber entwickeln sich Gewohnheiten? Und wie läuft dieser Prozess im Gehirn ab?

Routinen entstehen durch einen Lernprozess und der funktioniert wie ein Spiel: Wenn ein Kind beispielsweise zum ersten Mal einen Turm aus Holzklötzchen baut, braucht es dafür die volle Aufmerksamkeit. Klötzchen für Klötzchen muss das Kind vorsichtig übereinander stapeln, ohne dass der Turm ins Wanken gerät.

"Dabei ist der vordere Gehirnteil des Kindes aktiv, der für das Bewusstsein und rationale Denken zuständig ist", sagt Kognitionspsychologe Schwabe. Wissenschaftler wie Schwabe sprechen bei diesem Gehirnareal vom "Präfrontalkortex".

Wenn das Kind alle Klötzchen übereinander gesetzt hat, freut es sich über den fertigen Turm. Es zeigt ihn stolz seiner Mutter, die ihr Kind dafür lobt. "Gibt es eine Belohnung für die Aktion, wird das Kind sie wiederholen", erklärt Schwabe.

Den ersten Turm baut das Kind noch bewusst, danach kommt die Routine

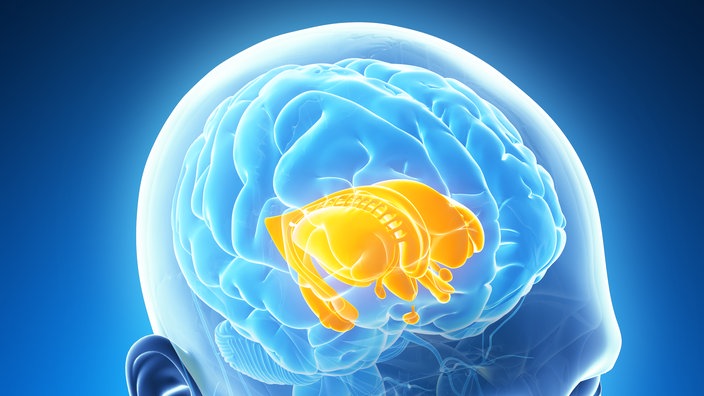

Speicherplatz für Gewohnheiten: die Basalganglien

Baut das Kind immer wieder einen Turm aus Holzklötzchen, wird die Aktion zur Routine. Das Kind braucht nicht mehr das volle Bewusstsein, um die Klötze übereinanderzustapeln. Das klappt mittlerweile automatisch.

Das Turmbauen wurde vom Bewusstsein in tiefere Regionen des Gehirns verschoben. Bis es schließlich in einem bestimmten Verband aus Nervenzellen angelangt, der für Spontanität und Routinehandlungen zuständig ist: den sogenannten "Basalganglien".

Hier speichert das Gehirn das Turmbauen als automatisches Programm ab. Immer wenn das Programm aktiviert wird und das Kind die Klötzchen übereinanderstapelt, befindet sich das Gehirn im Entspannungsmodus.

Das Gehirn spart aber nur während des Turmbaus Energie – nicht am Anfang und Ende der Handlung. Zu Beginn der Aktion muss das Hirn erkennen, dass es das Programm aktivieren soll. Es sucht die Umgebung nach dem Auslösereiz ab: die losen Holzklötzchen auf dem Boden. Am Ende prüft unser Gehirn, ob es die erwartete Belohnung bekommen hat – das Lob der Mutter.

Vor allem in den ersten zehn Lebensjahren eignen wir uns durch diesen Prozess zahllose Gewohnheiten an. Automatismen entwickeln wir aber nicht nur im Kindes- und Jugendalter: "Der Mensch gewöhnt sich in jeder Lebensphase neue Verhaltensmuster an", so Schwabe.

In den "Basalganglien" werden Gewohnheiten abgespeichert

Bewusstsein versus Unterbewusstsein

Routinen erleichtern uns das Leben: Mühelos bauen wir Türmchen aus Holzklötzen, lernen schreiben und lesen, beherrschen Auto fahren und rückwärts einparken.

Allerdings haben wir auch zahlreiche schlechte Gewohnheiten, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Der Griff in die Chipstüte, Nägelkauen oder schädliche Denkmuster wie "Ich schaffe das nicht" – das alles sind Routinen, die als automatische Programme in den Basalganglien festsitzen.

Wollen wir zum Beispiel damit aufhören, jeden Abend Chips zu essen, müssen wir unser Handeln hinterfragen. Wir setzen dabei wieder den vorderen Teil des Hirns ein, der auch für den ersten Turm aus Holzklötzchen aus dem vorangegangenen Beispiel zuständig war: Den Frontalkortex – verantwortlich für Bewusstsein, Verstand und rationales Denken.

Eigentlich müsste es ein Kinderspiel sein, mit unserem Verstand die schlechten Gewohnheiten zu stoppen. Warum aber scheitern so viele Menschen an ihren guten Vorsätzen? Warum greifen wir immer wieder in die Chipstüte? Das hat zwei Gründe:

- Die Basalganglien, in denen beispielsweise das Chips-Essen abgespeichert ist, sind evolutionsgeschichtlich sehr alte Teile des Gehirns. Bereits die Dinosaurier hatten sie. Routine und Wiederholung waren schließlich schon in der Urzeit wichtig, um zu überleben. Der Frontalkortex kam viel später in der Evolutionsgeschichte hinzu. Nur die hochentwickelten Säugetiere wie wir Menschen besitzen ihn. Gewohnheiten wie der Griff in die Chipstüte sitzen also in den alten Hirnbereichen fest. Unser Verstand im neuen Hirnareal hat darauf keinen Einfluss.

- Die Prozesse in den Basalganglien laufen blitzschnell ab. Die Vorgänge für bewusstes Handeln im Frontalkortex brauchen hingegen mehr Zeit. Wir haben die Chips längst aufgegessen, bevor unser Bewusstsein einsetzt.

(Erstveröffentlichung 2018. Letzte Aktualisierung 19.03.2020)

Quelle: WDR