Die Missionsgesellschaften

Von 1884 bis 1919 hielt Deutschland große Regionen von Afrika besetzt sowie einige Teile von Asien und im Pazifik. Man nennt diese besetzten Regionen auch Kolonien.

Oft waren die Missionen bereits vor der eigentlichen Kolonialisierung vor Ort, bauten ihre Präsenz danach aber aus. Die so genannten Missionsgesellschaften gehörten zur evangelischen Kirche oder zur katholischen Kirche und hatten die Aufgabe, die Einheimischen in den deutschen Kolonien zum Christentum zu bekehren.

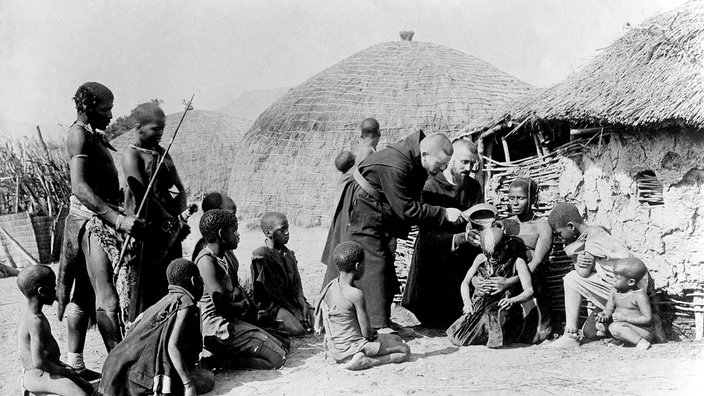

Die Tätigkeit der Missionare ist bis heute umstritten: Auf der einen Seite gründeten sie Schulen und Krankenhäuser und verbesserten damit die Bildung und medizinische Versorgung der einheimischen Bevölkerung. Dies war für viele Menschen das erste Mal, dass sie Zugang zu europäischer Bildung und ärztlicher Behandlung hatten.

Andererseits trug die Kirche mit dazu bei, dass sich Rassismus und Vorurteile verbreiteten. Denn die Missionare arbeiteten immer wieder auch mit den Kolonialherren zusammen und tolerierten deren Gewaltherrschaft. Sie unterstützten die Kolonialregierungen und halfen dabei, die Kontrolle über die Kolonien zu festigen.

Taufe von Einheimischen in "Deutsch-Südwestafrika", um 1910

Allerdings gab es auch schon damals kritische Stimmen von Missionaren, die gegen die brutalen Praktiken der Kolonialisten eintraten. Einige Kirchenvertreter prangerten die Misshandlungen, Zwangsarbeit oder die Unterdrückung von Widerstand gegen die Kolonialherren an.

Die Einheimischen hatten ihre eigenen Religionen und glaubten an ihre eigenen Götter. Doch die christliche Mission beruhte auf dem Gedanken, dass die Christen den Völkern in den Kolonien überlegen seien und diese "zivilisieren" sollten. Damit verdrängten sie viele der traditionellen Lebensweisen und zwangen den Menschen einen neuen Glauben auf.

"Als die ersten Missionare nach Afrika kamen, hatten sie die Bibel und wir das Land“, sagte einmal der südafrikanische Erzbischof und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu. "Sie forderten uns auf zu beten. Und wir schlossen die Augen. Als wir sie wieder öffneten, war die Lage genau umgekehrt: Wir hatten die Bibel und sie das Land." Dieses Zitat drückt die Haltung vieler Afrikaner zu den christlichen Missionaren in den europäischen Kolonien aus.

Wie sehen die Kirchen heute ihre Rolle in den Kolonien?

Heute blicken die Kirchen kritisch auf ihre historische Rolle in den ehemaligen deutschen Kolonien. Die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland setzen sich mittlerweile kritisch mit ihrer Rolle während der Kolonialzeit auseinander. Sie streben einen Versöhnungsprozess an und versuchen, mit den Menschen und Gemeinden in den ehemaligen Kolonien in einen Dialog zu treten.

So trafen sich zum Beispiel 2017 deutsche und namibische evangelische Kirchenvertreter im Ort Okanhandja in Namibia, um gemeinsam der Opfer des Völkermords an den Herero und Nama zu gedenken. An diesem Ort war während des Kolonialkrieges im damaligen "Deutsch-Südwestafrika" (1904-1908) eines der ersten Konzentrationslager errichtet worden, fast 8000 Gefangene starben dort. Das Treffen gilt als bedeutender Schritt auf dem Weg zur Versöhnung.

Die Evangelische Kirche erklärte 2017, dass auch ihre Missionare den Boden für den Völkermord an Herero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts bereitet hätten. Sie hätten zwar nicht direkt zu den Massentötungen aufgerufen, dennoch hätten viele durch ihre rassistische Einstellung indirekt dazu beigetragen. 2018 übergab die Evangelische Kirche 27 Schädel und Knochen von Getöteten, die nach dem Völkermord für wissenschaftliche Studien nach Deutschland gebracht worden waren, an die namibische Regierung.

Auch die katholische Kirche äußerte sich mehrfach kritisch zur Kolonialisierung. Im Jahr 2000 bat Papst Johannes Paul II. um Verzeihung dafür, dass Christen sich "von Stolz und Hass, vom Willen, andere zu beherrschen" hätten leiten lassen. 2023 bat Papst Franziskus um Vergebung dafür, dass Christen gewaltsam andere Völker unterworfen und ausgebeutet haben.

Heute unterstützen christliche Organisationen in Afrika und Asien Entwicklungsprojekte und arbeiten zum Beispiel beim Bau von Waisenhäusern, Kindergärten oder Krankenstationen mit lokalen Gemeinschaften zusammen, um die dortigen Lebensbedingungen zu verbessern. Sie betonen, dass sie sich dabei um einen respektvollen Umgang mit dem kulturellen Erbe der indigenen Völker bemühen.

Heute bemühen sich die christlichen Kirchen in Afrika um ein respektvolles Miteinander

Außerdem versuchen sie zunehmend, das Wort "Mission" zu vermeiden, da es zu sehr mit Kolonialismus und Rassismus verknüpft ist und für Ausbeutung und Gewalt steht. Die ehemaligen Missionsgemeinden werden jetzt meist Partnerkirchen genannt.

Kritiker behaupten aber, trotz dieser neuen Ausrichtung sei auch die heutige "post-koloniale" Missionsarbeit im Kern darauf ausgerichtet, die positiven Aspekte der vielfältigen Traditionen und einheimischen Kulturen zu unterdrücken.

(Erstveröffentlichung 2025. Letzte Aktualisierung 12.05.2025)

FACHBERATUNG

Prof. Jens Jäger

Historisches Institut, Universität zu Köln

UNSERE QUELLEN

- Deutschlandfunk Kultur: "Christliche Missionare. Wegbereiter und Kritiker der Kolonialmächte"

- evangelisch.de: "Die Kirche und der Kolonialismus"

- Deutschlandfunk Kultur: "Zeremonie für Gebein-Rückgabe an Namibia. Meilenstein in der Aufarbeitung deutscher Kolonialschuld"

- Evangelische Mission weltweit: "Mission und Kolonialismus"

- Sonntagsblatt: "Deutsche Kolonialzeit. Die Kirche muss sich der Wahrheit stellen"

- katholisch.de: "Historiker: Kirchen in Deutschland sollen Kolonialzeit aufarbeiten"

- weltkirche.de: "Die Kirche und der Kolonialismus in Afrika"

- Winfried Speitkamp: "Deutsche Kolonialgeschichte". Reclam Verlag, Ditzingen 2021

Quelle: WDR