Deutsche Kolonien

Kolonialwaren

Im 19. Jahrhundert entstanden in Deutschland besondere Geschäfte für Lebensmittel, die aus den europäischen Kolonien importiert wurden: zum Beispiel Kaffee, Kakao oder Bananen. Diese Kolonialwarenläden waren die Vorläufer unserer heutigen Supermärkte.

Von Carsten Günther

Lebensmittel aus den Kolonien

Lange Zeit bauten die Menschen in Deutschland ihre Lebensmittel selbst an oder kauften sie beim Bauern direkt oder auf dem Markt. Doch einige Produkte, die heute zu unserem Alltag gehören, ließen sich in Europa nicht anbauen: etwa Kaffee, Tee, Rohrzucker, Reis, Kakao oder bestimmte Gewürze.

Viele dieser Lebensmittel waren damals Luxusgüter, die oft aus den Kolonien anderer Kolonialmächte importiert wurden. Doch dann versuchte das Deutsche Reich, in den deutschen Kolonien diese Güter anzubauen. Viele Menschen in den besetzten Gebieten wurden gezwungen, auf den Plantagen zu arbeiten – oft für niedrigen Lohn und unter unmenschlichen Bedingungen. Dadurch wurde es möglich, dass diese Lebensmittel bald deutlich preiswerter angeboten werden konnten.

Die Produkte waren für deutsche Käufer billiger, weil viele Arbeiter ausgebeutet wurden

Die Waren wurden dann über die Weltmeere von den europäischen Kolonien nach Deutschland transportiert. In den großen Häfen in Hamburg und Bremen entstanden Kaffeeröstereien, Schokoladen- und Zigarrenfabriken. Sie verkauften ihre Produkte an die Kolonialwarenhändler in den Städten weiter.

Durch die Kolonialwarenläden konnten sich viele Menschen in Deutschland plötzlich die exotischen Lebensmittel leisten. So wurden die Kolonialwaren ab Ende des 19. Jahrhunderts zu Genussmitteln für die meisten Bevölkerungsschichten.

Im Namen der Supermarktkette Edeka steckt bis heute ein Hinweis auf die Kolonialgeschichte. Ursprünglich lautete die Bezeichnung "Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin", kurz E.d.K oder ausgeschrieben E-de-Ka.

Unter dem Namen EDEKA schlossen sich Kolonialwarenhändler 1898 zusammen

Werbung für Kolonialwaren

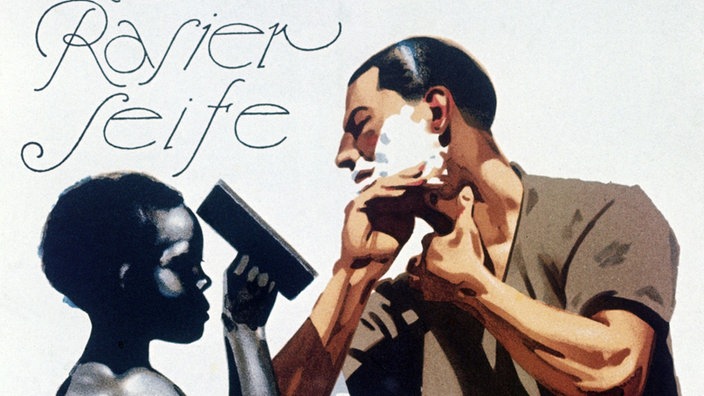

Mit dem Kolonialwarenhandel entstand auch eine neue Form der Werbung in Zeitungen, auf Plakaten und Reklametafeln. Durch die Betonung des geheimnisvoll Exotischen und Exklusiven sollte die Kauflust der Kunden gesteigert werden. Wer in den Kolonialwarenläden einkaufte, sollte sich als moderner, zivilisierter Europäer fühlen, der anderen Völkern überlegen sei.

Oft wurden dabei die Waren aus tropischen Zonen zu "deutschen" Produkten erklärt, wenn es sich bei den Herkunftsländern um deutsche Kolonien handelte: also beispielsweise deutsche Bananen, deutsche Baumwolle, deutscher Gummi, deutscher Kaffee oder Kakao.

Dabei zeigt diese Werbung oft rassistische und herabwürdigende Szenen. Oft werden schwarze Menschen dargestellt, die in einer Palmenlandschaft südländische Produkte herstellen oder als Diener für weiße Menschen arbeiten.

Afrikaner wurden oft als Diener der Weißen dargestellt

Ein bekanntes Beispiel ist der so genannte "Sarotti-Mohr" aus der Schokoladenwerbung. Er wurde zwar erst 1918 entworfen, illustriert aber den Stil kolonialer Werbemotive. Inzwischen haben die Unternehmen solche Motive aus ihren Werbekampagnen entfernt.

(Erstveröffentlichung 2025. Letzte Aktualisierung 12.05.2025)

FACHBERATUNG

Prof. Jens Jäger

Historisches Institut, Universität zu Köln

UNSERE QUELLEN

- freiburg-postkolonial.de: "Kolonialwarenläden und Produkte in Freiburg und Umgebung"

- Kolonialismus begegnen: "Kolonialwarenläden im heutigen Marzahn-Hellersdorf"

- Carsten Gräbel: "Kolonialwarenläden in Tübingen"

- Landesarchiv Baden-Württemberg – Leo BW: "Einkaufen – vom Kolonialwarenladen zum Supermarkt"

- Vernetzung Göttingen Postkolonial: "Konditorei Cron & Lanz"

- Moritz Deutschländer, Rafael Rörich: "Der Kolonialwarenladen"

- "Zeitschrift für Ideengeschichte. Kolonialwaren". Heft XV /1, Frühjahr 2021. Verlag C.H. Beck, München 2021

- Brigitta Seidel: "Kolonialwaren. Genussmittel und Gewürze im ländlichen Haushalt." Kataloge der Museen in Schleswig-Holstein, Nr. 63. Husum Verlag, 2001

- Joachim Zeller: "Bilderschule der Herrenmenschen. Koloniale Reklamesammelbilder". Christoph Links Verlag, Berlin 2008

- Rita Gudermann / Bernhard Wulff: "Der Sarotti-Mohr. Die bewegte Geschichte einer Werbefigur". Ch. Links Verlag, Berlin 2004

Quelle: WDR